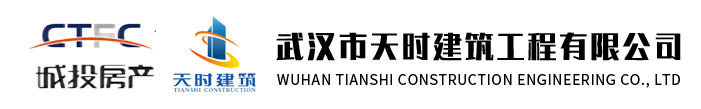

詹天佑故居,位于(yú)湖北省武漢市江岸區洞庭街51号。始建于(yú)1912年,爲(wéi / wèi)詹天佑任漢粵川鐵路會辦兼總工程師期間所居住的(de)寓所,由他(tā)本人(rén)親自設計監造,是(shì)全國(guó)唯一(yī / yì /yí)至今保存完好的(de)科技名人(rén)舊居,屬于(yú)全國(guó)重點文物保護單位。

2011年,天時(shí)公司對其進行保護性修繕,盡顯百年建築風貌。

中國(guó)有句俗話:要(yào / yāo)想富,先修路。

回望曆史,自從英國(guó)瓦特發明了(le/liǎo)蒸汽機後,第一(yī / yì /yí)次工業革命便拉開序幕,西方生産力開始得到(dào)極大(dà)提升,人(rén)類就(jiù)此邁入了(le/liǎo)轟轟烈烈的(de)火車與輪船時(shí)代。而(ér)鐵路,自然而(ér)然就(jiù)成爲(wéi / wèi)了(le/liǎo)一(yī / yì /yí)個(gè)國(guó)家興衰的(de)标志。

放眼今朝,鐵路已發展成爲(wéi / wèi)現代交通運輸事業的(de)重要(yào / yāo)手段之(zhī)一(yī / yì /yí),它使巨額數量的(de)物資與人(rén)員輸送成爲(wéi / wèi)可能,讓一(yī / yì /yí)個(gè)國(guó)家的(de)各個(gè)地(dì / de)區間形成最緊密的(de)聯系。如果說(shuō)高鐵是(shì)當下中國(guó)一(yī / yì /yí)張耀眼閃亮的(de)名片,那這(zhè)張名片的(de)首位,一(yī / yì /yí)定銘刻着詹天佑的(de)名字。

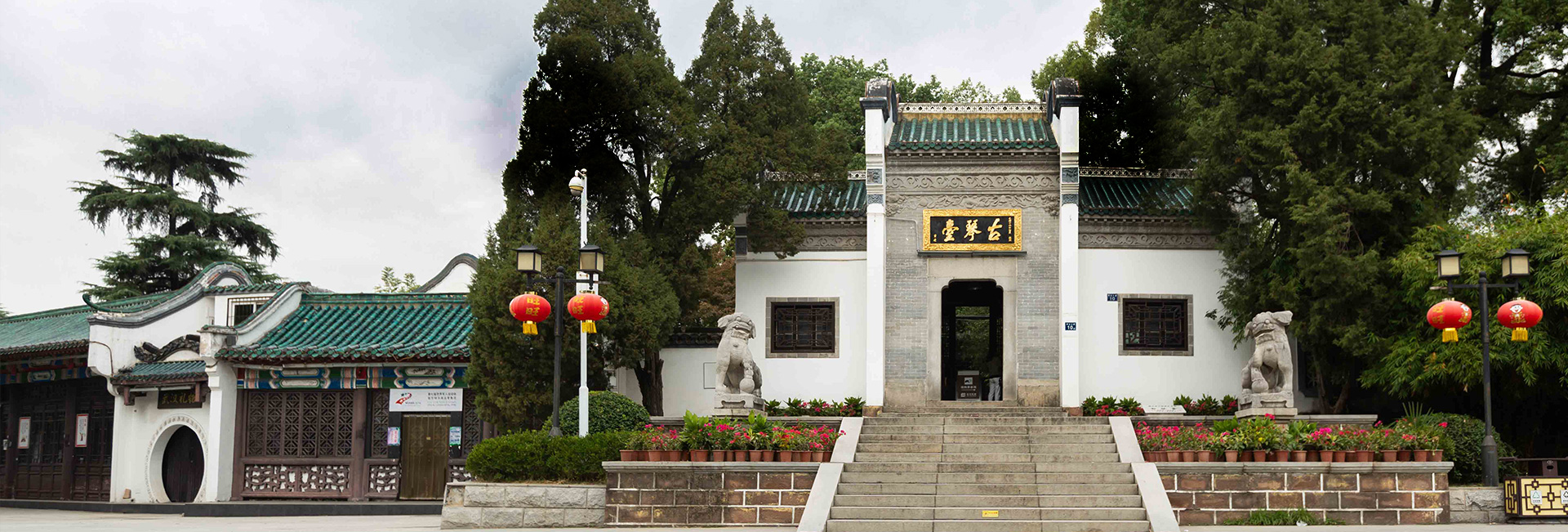

詹天佑,字眷誠,号達朝,1861年生于(yú)廣東省廣州府南海縣,12歲留學美國(guó),1878年考入耶魯大(dà)學土木工程系,專習鐵路工程。學成後毅然歸國(guó),是(shì)中國(guó)鐵路事業和(hé / huò)早期工業革命的(de)開拓者,享有“中國(guó)首位鐵路總工程師”“中國(guó)鐵路之(zhī)父”“中國(guó)近代工程之(zhī)父”的(de)美譽,堪稱中國(guó)鐵路工程的(de)先驅,被周恩來(lái)總理評價爲(wéi / wèi)“中國(guó)人(rén)的(de)光榮”。

1905年-1909年,詹天佑主持修建我國(guó)自主化設計并建造的(de)第一(yī / yì /yí)條幹線鐵路一(yī / yì /yí)一(yī / yì /yí)京張鐵路。在(zài)修築過程中,詹天佑采用“豎井開鑿法”和(hé / huò)"人(rén)”字形線路,首次引進自動車鈎,并建議全國(guó)采用統一(yī / yì /yí)的(de)标準軌距。此舉震驚中外,爲(wéi / wèi)中國(guó)鐵路标準化建設打下良好基礎。

1912年7月,詹天佑出(chū)任漢粵川鐵路會辦、總共所督辦兼武昌至長沙鐵路總工程師,主持川漢鐵路和(hé / huò)粵漢鐵路的(de)建設工作。爲(wéi / wèi)便于(yú)辦公,詹天佑來(lái)到(dào)漢口,親自選地(dì / de)、設計、監工,在(zài)俄租界區鄂哈街9号建造了(le/liǎo)一(yī / yì /yí)幢中西結合的(de)兩層獨立式庭院住宅。

同年底,舉家遷入定居。從此,詹天佑在(zài)漢口度過了(le/liǎo)其人(rén)生的(de)最後七年。

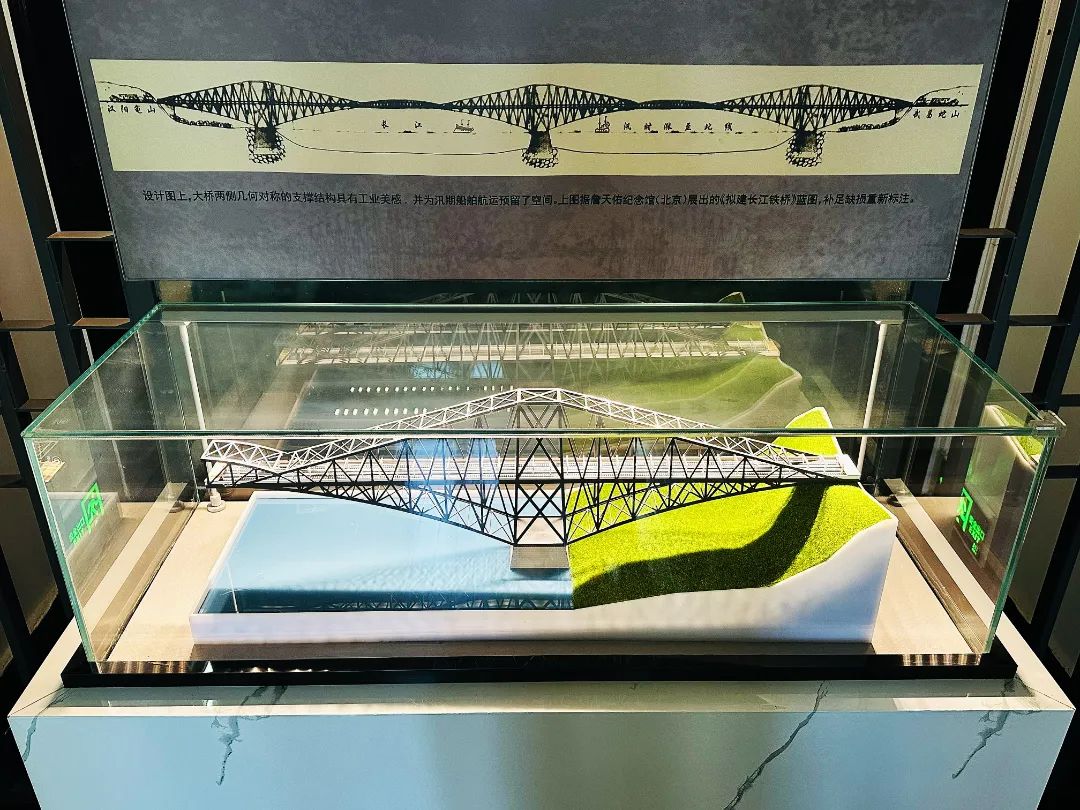

在(zài)漢期間,考慮到(dào)長江天塹對南北交通的(de)阻隔,詹天佑提出(chū)修築武漢長江大(dà)橋,并牽頭組織大(dà)橋設計、實地(dì / de)選址。在(zài)如今的(de)故居陳列中,可以(yǐ)看到(dào)最早的(de)長江大(dà)橋設計圖。

1919年,詹天佑先後前往海參崴、哈爾濱出(chū)席聯合監管遠東鐵路會議,因操勞過度引起腹疾複發,最終于(yú)漢口病故,各界名流要(yào / yāo)人(rén)爲(wéi / wèi)其舉行隆重葬禮。事後,家人(rén)離開漢口,将其房産變賣給一(yī / yì /yí)位比利時(shí)人(rén)。

抗戰時(shí)期,詹天佑故居曾被戰時(shí)紅十字會急救中心征用。

1949年5月16日,武漢解放,湖北省人(rén)民政府從比利時(shí)人(rén)手中贖回詹天佑故居,作爲(wéi / wèi)湖北省五金礦産進出(chū)口公司職工宿舍使用。

1992年,武漢市人(rén)民政府将詹天佑故居内居民遷出(chū)并進行維修,恢複其原貌。

1993年1月,詹天佑故居成爲(wéi / wèi)武漢市青少年愛國(guó)主義教育基地(dì / de),并建立詹天佑故居陳列館。

同年4月26日,詹天佑故居作爲(wéi / wèi)武漢市第一(yī / yì /yí)家科技名人(rén)紀念館,正式對外開放。

2001年6月25日,詹天佑故居被國(guó)務院公布爲(wéi / wèi)第五批全國(guó)重點文物保護單位。

詹天佑故居是(shì)一(yī / yì /yí)幢兩層磚木結構的(de)西式樓房,建築面積920平方米,坐西向東,平面呈正方形。正面大(dà)門朝街,前有庭,後有院,樓房門前以(yǐ)庭院和(hé / huò)院牆與街道(dào)相隔,搭配古樸的(de)青磚、别具匠心的(de)木趟栊與滿洲窗,呈現出(chū)一(yī / yì /yí)座鬧中取靜、原汁原味的(de)西關大(dà)屋。

故居外立面裝飾精緻,老虎窗做工精巧,四面坡紅瓦屋頂,歐式建築與中式氣韻水乳交融。大(dà)門爲(wéi / wèi)八字形麻石台階,走廊和(hé / huò)樓梯均居于(yú)正中。東、南、西三面環以(yǐ)回廊,上(shàng)下呈内走廊布局。其中,東立面回廊采用券柱式;南、西立面則爲(wéi / wèi)廊庑,弧形廊檐,方形廊柱。

故居室内一(yī / yì /yí)樓爲(wéi / wèi)門廳、餐廳、詹天佑的(de)書房兼工作室;二樓則爲(wéi / wèi)詹天佑的(de)卧室及三間大(dà)小不(bù)等的(de)房間。室内裝有壁爐,多用屏風形成内外格局,中有格栅,多精美雕刻,在(zài)分割空間的(de)同時(shí),也(yě)有利于(yú)室内通風,适用于(yú)漢口的(de)酷夏。

詹天佑故居紀念館收藏了(le/liǎo)京張鐵路使用的(de)銅鈴、認購鋼料的(de)樣闆盒、詹天佑生前使用過的(de)畫圖儀器、字帖、墨碟、詹天佑自書履曆等相關文獻資料及大(dà)量遺物。其中,镌刻着“I.P.K.R.1905”的(de)京張鐵路鋼軌,是(shì)詹天佑之(zhī)孫、鐵道(dào)部詹天佑紀念館首任館長詹同濟從京張鐵路沿線撿到(dào),不(bù)遠千裏送歸祖父故鄉。此外,館内還懸挂着一(yī / yì /yí)副對聯:"幽芳淡冶仙爲(wéi / wèi)侶,傲骨嶙峋世所稀"。這(zhè)是(shì)詹天佑的(de)故友爲(wéi / wèi)其書寫,也(yě)是(shì)詹天佑一(yī / yì /yí)生的(de)寫照。

目前館内定級的(de)藏品總數爲(wéi / wèi)43件,其中一(yī / yì /yí)級藏品3件,二級藏品2件,三級藏品11件;影照及文獻檔案資料逾百個(gè)。展陳通過實物、圖片、圖表、場景複原等多種形式和(hé / huò)手段,翔實生動地(dì / de)展現了(le/liǎo)詹天佑先生愛國(guó)、創新、奮鬥、自強的(de)光輝一(yī / yì /yí)生。

2011年,詹天佑故居迎來(lái)全面維修。

修繕團隊嚴格遵循“修舊如舊”的(de)原則,在(zài)确保整體結構保存完好的(de)前提下,對故居内的(de)木質地(dì / de)闆、門窗、樓梯等進行保養維護,将門前的(de)石階、門廊窗戶上(shàng)的(de)琉璃玻璃等百餘年前原物風貌盡情展現。

武漢市天時(shí)建築工程有限公司,隸屬于(yú)武漢城投房産集團。改制成立二十餘年來(lái),天時(shí)公司累計實施黃鶴樓、古琴台、晴川閣、江漢關、中共五大(dà)會址紀念館、漢口中華全國(guó)總工會舊址、八七會議會址、巴公房子(zǐ)、鹹安坊、昙華林曆史文化街區、漢口近代建築群等各類曆史建築修繕保護工程360餘處;承建了(le/liǎo)武漢國(guó)博新城、城投·四新之(zhī)光、武漢市公安交管局綜合業務用房建設等重大(dà)項目,被授予武漢市建設工程黃鶴獎、湖北省結構優質工程獎、安全黃鶴杯等殊榮,先後被評定爲(wéi / wèi)第一(yī / yì /yí)批湖北省創新型中小企業、國(guó)家級高新技術企業、湖北省第五批“專精特新”中小企業,是(shì)湖北省唯一(yī / yì /yí)一(yī / yì /yí)家具有建築工程施工總承包和(hé / huò)文物保護工程施工“雙一(yī / yì /yí)級”資質的(de)國(guó)有企業。