一(yī / yì /yí)、概況及沿革

漢口孫中山銅像位于(yú)武漢市江漢區六渡橋的(de)三民路、民權路、民族路交彙處,是(shì)繼武昌閱馬場孫中山銅像後,在(zài)武漢鑄造的(de)第二座銅像,建成于(yú)1933年4月,爲(wéi / wèi)武漢著名的(de)人(rén)文地(dì / de)标之(zhī)一(yī / yì /yí)。1992年12月16日公布爲(wéi / wèi)湖北省文物保護單位。

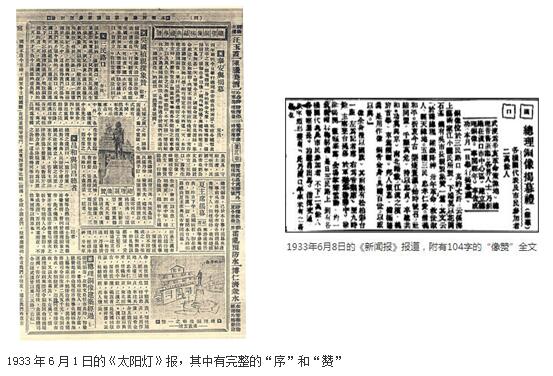

漢口孫中山銅像坐南朝北,占地(dì / de)面積約63平方米,整體高約7米。像座呈四方形,由花崗岩砌成,邊長2.45米,高約4.9米;像座之(zhī)上(shàng)孫中山銅像高約2.2米,銅像身着中山服,右手執仗,左腿向前,兩眼炯炯有神,昂首遠視,象征着孫中山爲(wéi / wèi)三民主義革命“鞠躬盡瘁,死而(ér)後已”;像座四圍環以(yǐ)高約0.75米的(de)園形混凝土防撞護欄。護欄内建有5級麻石台階,成園形圍繞像座。

漢口孫中山銅像始建于(yú)20世紀20年代末。1927年國(guó)民政府從廣州遷至武漢,在(zài)3月召開的(de)國(guó)民黨二屆三中全會上(shàng),由宋慶齡、何香凝、孫科、毛澤東、董必武、吳玉章、林伯渠、宋子(zǐ)文、譚延闿、徐謙等12人(rén)提交提案,提出(chū)在(zài)武漢塑造孫中山銅像。1929年4月,劉文島任漢口特别市市長,市政會議決定将籌建總理銅像事宜,交由市府八局與秘書處采辦委員會辦理,通知财政局局長吳國(guó)桢撥款籌建。由吳國(guó)柄赴上(shàng)海與雕塑藝術家江小鹣接洽設計。1931年2月,市政會決定,将銅像立于(yú)民權路、民族路和(hé / huò)三民路3條馬路交會處的(de)廣場中心。銅像在(zài)上(shàng)海鑄就(jiù)後,運抵武漢,但由于(yú)行政改組和(hé / huò)遭遇1931年洪水,緻使工程停工。1932年10月恢複施工,1933年4月下旬竣工,6月1日上(shàng)午9時(shí),漢口市市長吳國(guó)桢柬請各界,舉行揭幕典禮。

像座正面刻“孫中山先生之(zhī)像”,兩側及背面鑲刻有時(shí)任市長吳國(guó)桢撰寫的(de)二百七十六字的(de)“序”和(hé / huò)“像贊”,說(shuō)明銅像修建緣起,歌頌孫中山先生的(de)豐功偉績。

漢口孫中山銅像,伫立武漢街頭已80餘年,成爲(wéi / wèi)武漢市重要(yào / yāo)的(de)城市人(rén)文景觀之(zhī)一(yī / yì /yí),具有極高的(de)社會、曆史、文化價值。

據傳,原碑文在(zài)“文革”中遭人(rén)以(yǐ)水泥覆蓋,字迹已損毀。上(shàng)世紀九十年代武漢市文物辦維修銅像時(shí)拟恢複碑文,尋遍武漢三鎮,後得知地(dì / de)方志專家徐明庭老人(rén)的(de)祖父于(yú)抗戰初期曾筆錄全文。據此筆錄,用2公分厚漢白玉石闆陰文複刻描青,粘貼于(yú)原位。其中有兩字辯識不(bù)清,用“囗”代替,使該碑文終于(yú)再現。

2011年5月和(hé / huò)2018年8月分别對銅像基座進行加固、琢深碑文、清洗碑體等維護保養。

二、現狀描述

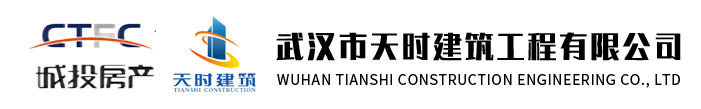

目前有市民發現銅像碑文中原辯識不(bù)清的(de)兩字爲(wéi / wèi)“牆羹”,并存在(zài)多處錯漏。經仔細核對1933年6月1日《太陽燈》報第四版《吳國(guó)桢撰象贊》和(hé / huò)1933年6月8日《新聞報》第四版《總理銅像揭幕禮》等報道(dào)内容,根據《關于(yú)漢口孫中山銅像碑文文字更正等事項的(de)請示》意見,拟對碑文文字進行更正,保留銅像現有手杖。

以(yǐ)《太陽燈》報第四版《吳國(guó)桢撰象贊》爲(wéi / wèi)基礎,輔以(yǐ)《新聞報》第四版《總理銅像揭幕禮》爲(wéi / wèi)參考,經仔細核對後,碑文文字皆爲(wéi / wèi)繁體,發現有如下錯漏需進行更正:

1、原東面碑文共147個(gè)字:“自來(lái)立大(dà)德建大(dà)功行可則言可法者國(guó)人(rén)想望儀容往往立像以(yǐ)緻崇敬而(ér)其像或雕木刻石或鑄金繡絲或隆以(yǐ)祠宇或陳之(zhī)廣園通衢爲(wéi / wèi)式雖有不(bù)同然其表彰先德昭示來(lái)茲無古今中外一(yī / yì /yí)也(yě)

總理孫中山先生領導革命四十餘年肇造黨國(guó)勳德之(zhī)隆亘古無俦而(ér)漢口華洋荟萃輪軌輻辏與武昌同爲(wéi / wèi)首義之(zhī)地(dì / de)稱華中重鎮先生昔嘗莅臨今即世久而(ér)立像之(zhī)典未具守”。

東面碑文有1處錯刻:“亘古無俦”應更正爲(wéi / wèi)“震古無俦”。

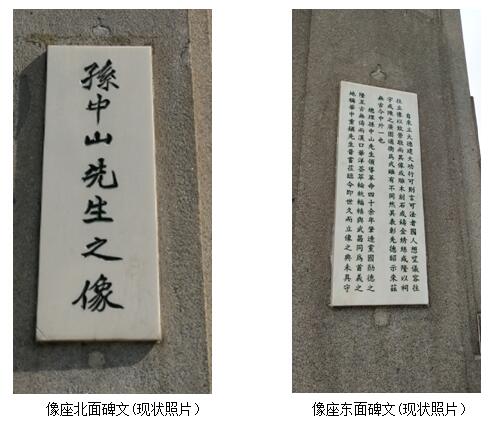

2、原南面碑文共128個(gè)字:“斯土者滋用漸焉

民國(guó)二十年前市長劉公文島拟于(yú)市内三民路口爲(wéi / wèi)先生建立銅像時(shí)國(guó)桢掌管度支籌資镕鑄行将告成會市制變更劉公他(tā)調繼以(yǐ)水患,工遂中辍越明年十月國(guó)桢承乏漢市百端待理追維前事彌增感懷倘不(bù)踵而(ér)成之(zhī)不(bù)帷無以(yǐ)對劉公抑且無以(yǐ)慰輿望爰鸠工鑿石築場建立規則一(yī / yì /yí)如昔議乃爲(wéi / wèi)贊曰”。

南面碑文有4處錯刻:“滋用漸焉”更正爲(wéi / wèi)“滋用慚焉”;“拟于(yú)市内三民路口”更正爲(wéi / wèi)“拟於市内三民路口”;“彌增感懷”更正爲(wéi / wèi)“彌增懷感”;“不(bù)帷無以(yǐ)對劉公”更正爲(wéi / wèi)“不(bù)惟無以(yǐ)對劉公”。

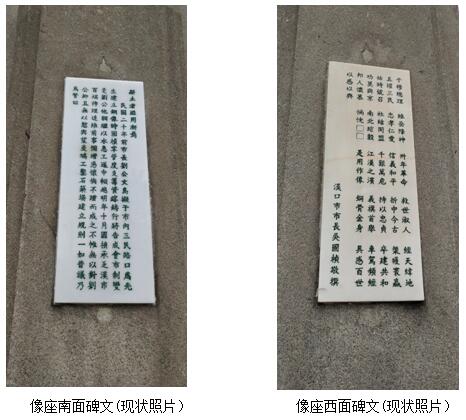

3、原西面碑文共114個(gè)字,其中像贊104個(gè)字:“于(yú)穆總理 維嶽降神 卅年革命 救世淑人(rén) 經天緯地(dì / de) 五權三民 忠孝仁愛 信義和(hé / huò)平 折中今古 榘矱寰嬴 始時(shí)号召 社結同盟 千艱萬危 持以(yǐ)忠貞 卒建共和(hé / huò) 功莫與京 南北绾毂 江漢之(zhī)濱 義旗首舉 車架頻經 邦人(rén)懷慕 惝恍囗囗 是(shì)用作像 銅骨金身 具感百世 以(yǐ)感以(yǐ)興

漢口市市長吳國(guó)桢敬撰”。

西面碑文有5處錯刻,2處漏刻:“于(yú)穆總理”更正爲(wéi / wèi)“於穆總理”;“維嶽降神”更正爲(wéi / wèi)“維嶽降神”;“折中今古”更正爲(wéi / wèi)“折衷今古”;“榘矱寰嬴”更正爲(wéi / wèi)“榘矱寰瀛”;“惝恍囗囗”更正爲(wéi / wèi)“惝恍牆羹”;“具感百世”更正爲(wéi / wèi)“具瞻百世”;“漢口市市長吳國(guó)桢敬撰”增加“并書”兩字,更正爲(wéi / wèi)“漢口市市長吳國(guó)桢敬撰并書”。

三、碑文更正重刻施工方案

鑒于(yú)以(yǐ)上(shàng)碑文錯漏狀況,受江漢區文化局的(de)委托,決定重刻換裝漢白玉碑牌,以(yǐ)更正碑文文字,進行維護保養。

經現場勘測,需更正文字的(de)東、南、西面三塊原漢白玉石碑牌大(dà)小均爲(wéi / wèi)340mm×920mm×20mm。更換的(de)漢白玉石碑牌必須材質、色澤與原碑牌盡可能保持一(yī / yì /yí)緻。爲(wéi / wèi)了(le/liǎo)不(bù)影響孫中山銅像正常開放,應盡可能減少在(zài)現場施工的(de)時(shí)間,嚴格按“先拓印更正,再刻碑複制,後拆除換裝”的(de)順序進行施工。具體施工步驟如下:

(1).現場拓印碑文字迹:拓碑前必須先用水清潔碑面,将碑上(shàng)污迹洗刷幹淨;在(zài)碑上(shàng)刷一(yī / yì /yí)層白芨水,将拓紙(生宣紙)鋪在(zài)碑牌之(zhī)上(shàng),用軟毛刷由上(shàng)而(ér)下由中而(ér)左右由内而(ér)外刷平,趕走空氣,使紙與碑面密合,切忌出(chū)現褶皺;用棕刷敲打,使文字凹入,敲打時(shí)力量需均勻,但不(bù)能用力過猛,以(yǐ)免拓紙破裂;左右手各執一(yī / yì /yí)拓包,兩拓包相互捶打,使之(zhī)墨色均勻;待拓本八至九分幹時(shí)取下拓本。

(2).碑文摹改:根據拓本,除需更正的(de)文字外,其他(tā)的(de)碑文文字用複寫紙臨摹描印在(zài)白紙之(zhī)上(shàng);根據原碑文字迹和(hé / huò)筆峰形勢,臨摹出(chū)需要(yào / yāo)更正的(de)字迹;将已更正文字的(de)碑文版樣,報相關部門審批确認。經審批的(de)碑文版樣,方可進入下一(yī / yì /yí)個(gè)工序。

(3).碑牌制作及碑文摹印:根據原石碑牌的(de)尺寸大(dà)小,按原材質重新制作三塊漢白玉石闆;按已審批碑文版樣,采用複寫紙分别臨摹描印在(zài)這(zhè)三塊漢白玉石闆上(shàng);按描印的(de)碑文字迹琢刻碑文,确保與原石碑牌字迹一(yī / yì /yí)緻,不(bù)出(chū)現漏字、錯字;将雕刻好的(de)新碑牌,送相關部門查驗,确認無誤後,用石綠色油漆填色描字,噴塗透明清漆一(yī / yì /yí)遍封護。

(4).将碑體東、南、西面三塊原漢白玉碑牌拆除:拆除時(shí)先将碑牌四周灰漿剔除幹淨,用專用稀釋劑軟化碑牌背面的(de)膠體,用繩鋸條從原碑牌頂部間隙伸入,人(rén)工左右來(lái)回輕拉慢鋸背面膠體,用扁錾沿碑牌四周輕撬,慢慢卸下碑牌。拆除時(shí)務必确保碑牌不(bù)破損,不(bù)得損傷碑座主體麻石。

(5).清理像座原漢白玉碑體遺存上(shàng)的(de)膠迹,剔除幹淨周邊原勾縫材料,清水撓洗原碑體槽内各表面。

(6).采用暗銷将新制的(de)漢白玉石碑牌鑲嵌固定在(zài)像座原石碑槽内;固定之(zhī)前,在(zài)新制石碑背面和(hé / huò)像座碑槽表面塗抹環氧樹脂或雲石膠,使之(zhī)粘接牢固;四周邊縫用環氧樹脂注滿填實封護,并将擠出(chū)的(de)餘膠清理幹淨。

(7).拆除銅像東西兩側的(de)花崗岩保護碑牌和(hé / huò)說(shuō)明碑牌,并清洗拆除後遺留在(zài)石台階表面上(shàng)的(de)污迹;将拆下的(de)花崗岩保護碑牌表面清洗幹淨,重新歸安至銅像背面石台階之(zhī)上(shàng);保護碑牌原陰刻字迹用石綠色油漆填色描字,噴塗透明清漆一(yī / yì /yí)遍封護。拆下的(de)說(shuō)明碑牌轉運至甲方指定位置保存。

(8).爲(wéi / wèi)便于(yú)市民更深入地(dì / de)了(le/liǎo)解孫中山先生及銅像曆史,根據甲方要(yào / yāo)求,在(zài)銅像花崗岩保護碑牌正面粘貼二維碼标牌,用二維碼講解孫中山銅像安裝曆史、翻譯碑文相關内容,讓孫中山先生紀念銅像真正“活”起來(lái)。安裝步驟爲(wéi / wèi):定制不(bù)鏽鋼二維碼信息标牌,尺寸約爲(wéi / wèi)45mm*45mm,錄入甲方指定的(de)銅像曆史和(hé / huò)碑文信息;在(zài)原保護銘牌正面左右下角适當位置,各按不(bù)鏽鋼二維碼标牌大(dà)小,剔鑿出(chū)約46mm*46mm、深約1-2mm的(de)方槽,兩個(gè)小方槽保持左右對稱;采用環氧樹脂結構膠将标牌粘貼于(yú)方槽之(zhī)内,盡可能保持标牌表面與保護銘牌石面平齊。

(9).爲(wéi / wèi)了(le/liǎo)更好展現孫中山銅像曆史過程,根據甲方要(yào / yāo)求,将本次碑文更正的(de)整個(gè)過程(拓碑、字迹更正、人(rén)工刻字、填色描字、拆換碑牌等),利用照相機、攝像機以(yǐ)及無人(rén)機等設備進行拍照或攝影,記錄完整的(de)影像資料,便于(yú)後期備查。